1967年加西亚·马尔克斯的《百年孤独》的出版,炸弹般地震撼了上个世纪的世界文坛。

一时间它风靡全球,一而再再而三地被再版了百余次,有一个时期甚至畅销到一周一版。

迄今为止,《百年孤独》已经被译成30多种文字,印数达到了一千万册之巨。

这部被1982年的诺贝尔文学奖誉为“汇聚了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活”的作品:这部萦绕于人们心头,盘旋于读者脑海,撼动着人类灵魂的名作已成为了普世之经典。

但《百年孤独》对于笔者来说,其震撼不仅是它的被公认的魔幻现实主义特征,更令笔者敬佩的是它于人物体系的设置,它对人物群像性的雕琢,以及由此所蕴含的深层寓意。

今天,沉心重读、随着书页的轻轻翻动,笔者仿佛看到了一群在命运的长河中艰难跋涉、苦苦求索的男男女女,他们以各种心态、各种表情、各种姿势,跑着撵着追着打着,哭着笑着喊着叫着迎面奔来。

至近凝视,似曾相识!……笔者惊讶《百年孤独》中这一群群人自身的独特,而笔者更惊诧不已的是过去的他们与今天的我们、居然有着如此之多的相似。

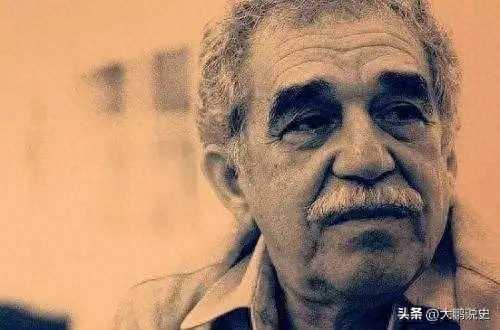

马尔克斯在《百年孤独》中为我们展开了一幅压缩了的拉丁美洲百年历史的画卷。

布恩地亚一家七代人的经历串联起一座马贡多小镇的沧海桑田,一座小镇的变幻折射出一个哥伦比亚的风云变换,一个国家的遭遇缩影了整个拉丁美洲的起落沉浮。

马尔克斯用布恩地亚一家七代人的生老病死、喜怒哀乐谱写了一曲家族悲歌,诠释了拉美文化,展现了拉美生活,表达了作家的心向意念。

当笔者把目光聚焦点《百年孤独》的人物谱系时,蓦然忆起作家在他的《番石榴飘香》一书中的一段话。

此书中,马尔克斯在回答门多萨的提问时,承认了自己在《百年孤独》中隐含的两性观,即:“妇女们能支撑整个世界,以免它遭受破坏:而男人们只知一味地推倒历史。”

这一颇具深度的见解,把人类学推上了一个前瞻性的高度,否定之否定是事物之规律,螺旋式上升乃历史之必然。

有了作家这把“两性观”的钥匙,我们就可以丝丝不扣地打开《百年孤独》这把令世人困惑不解的铁锁。

当按作家的理念把布恩地亚一家七代人划分为男女两派时,我们将惊异地发现一个奇绝诡异的现象:这个家族的男性有五个叫霍塞·阿卡迪奥的,有二十二个叫奥雷良诺的:而女性有两个乌苏拉,两个阿玛兰塔,三个雷梅苔丝。

这种人名的重复是拉美国家给孩子们起名字时的习惯,即以父母或祖父母来命名以示尊重和纪念。

但是作品中呈现的重复的人名绝非如习俗那么简单,塑造的人物也绝非只是名称在重复。

若我们深入研究作家的用心和重复的人名背后的含义、将会发现另一番新天阔地。

首先让我们来看看布恩地亚家族的男性。

“在家族漫长的历史上,这名字一次又一次地重复使乌苏拉得出了她认为是无可争辩的结论:奥雷良诺们都离群索居,却头脑出众:而霍塞·阿卡迪奥们则感情冲动而有闯荡精神,但都打上了悲剧的印记。”

作品中的第一女主人公乌苏拉·伊瓜朗的这个结论如同茫茫夜海上的一盏明灯,为我们穿越布恩地亚家重复的人命的迷雾指出了航向。

正是阿卡迪奥们和奥雷良诺们两类男人构成了布恩地亚家族之树的两大主干。

阿卡迫奥们——情感的冷漠与匮乏

从布恩地亚家的第一代到第七代人中共有五个霍塞·阿卡迪奥。

这是一群有着大无畏闯荡精神的感情懦夫。

这些人因情感的缺失而更多地呈现了人类原始本能:固执、兽性、野蛮。

孤独冷落和悲惨是他们无一例外的结局。

第一代人霍塞·阿卡迪奥·布恩地亚是一个孤独的“先知”。

他既属于霍塞·阿卡迪奥们也属于奥雷良诺们。

作为家族的祖先,他生下了以后的霍塞·阿卡迪奥们和奥雷良诺们,因而他身兼双重性格。

他一方面头脑出众,一方面感情匮乏。

当马贡多小镇对吉普赛人带来的种种先进发明、科技产品大惊小怪时,唯有霍塞·阿卡迪奥·布恩地亚从中受到启发,想象利用科技的便利,开始了对科学的追求和探寻。

当他得出“地球是个圆的,像一个橘子一样”这个早已为外界所知的结论时,他的妻子乌苏拉却认为他得了精神病。

霍塞·阿卡迪奥·布恩地亚不声不响地献身科学的精神无人理解,他废寝忘食地钻研科学的行为无人支持,他呕心沥血得出的科学结论无人相信。

最后他在苦苦的思索中发了疯,被家人和村人绑在栗子树上直到老死。

他求索一世,寂寞终生。

可以说霍塞·阿卡迪奥·布恩地亚是伟大的,因为他是时代的先锋,他崇尚科学、探索真理的精神难能可贵:然而霍塞·阿卡迪奥·布恩地亚是孤独的,因为他的“智慧超越了大自然的智慧”,与他同时同地的人无法理解他。

他象一只猫头鹰,夜间以最大的努力不动声响、默默无闻地为民除害,白天却遭到醒来的人们的最警觉的审视和最低俗的咒骂。

后代的四个霍塞-阿卡迪奥们突出地体现了冷血动物的“冷血”特征。

他们同样的自私自利,同样的冷酷无情。

第二代霍塞·阿卡迪奥从小麻木不仁,当他父亲手拿着金子问他是什么东西时,他说:“狗屎。”

当他弟弟问他爱情的奥妙时,他说:“像地震!”“霍塞·阿卡迪奥痛恨这个世界,渴望孤身独处。”

他跟吉普赛人出走多年后回到家里,俨然成了一个野人。

他一口气能吃十六个鸡蛋,一次能吃半只猪崽。

打嗝像野兽咆哮,放出的臭屁能把花儿熏焉。

但是他几乎不与家里人来往,他白天睡觉,晚上逛妓院。

之后的三个霍塞·阿卡迪奥的性格和遭遇都十分相似,大同小异。

他们的身体都沿袭了冷血、懒惰和纵欲的基因。

他们被冷酷的世界包围,同时更加冷酷地对待这个世界。

他们只凭借着人的本能而活,食与色是他们生命仅有的两个支点,对这两样东西的索取就是他们生活的全部。

他们有时候半人半兽,很多时候是兽性的一面压倒了人性的一面。

奥雷良诺们——轮回的沉醉和迷恋

布恩地亚家的二十二个奥雷良诺,他们孤僻、聪慧、好思考、好钻研、好挑战,他们某一段时间就会对某一样东西或某一件事情高度痴迷,他们会像一台狂热的不知疲倦的机器一样不停地转动直到死神的降临。

第二代人奥雷良诺上校是这一类别的典型代表。

他从小流露出不同反响的聪明才智和预知能力。

他对父亲的种种实验着魔,也醉心于炼金术。他狂热于战争,发动了三十二次武装起义。

虽然三十二次都失败了。

但是他的智慧和英勇使他成为革命军总司令,成为最令政府惧怕的人物。

他憎恨独裁者,然而当他向深层次求索时发现自己“与独裁者们打了这么多仗,对他们琢磨了这么久,到头来还是成了和他们一样的人”时,他疯狂热衷的梦想彻底破灭,他终于明白他要追逐灭掉的正是他自己,他开枪自杀未遂。

最后他又回到了实验室,沉迷于周而复始的对小金鱼的制作。

后来的奥雷良诺们要么热衷于战争,要么热衷于独裁,要么热衷于实验。

总之他们的一生就是从一种痴迷的怪圈跳入另一个痴迷的怪圈。

他们如同套中人一样看不到自己的束缚,如同井蛙一样看不到井底的局限。

他们被狂热的风沙迷住了眼睛,分不清何为现实何为梦想。

无论是阿卡迪奥们还是奥雷良诺们,布恩地亚家的男性们都戴着同一个面具——孤独:都患有同一种病害——封闭自我:都秉承了同一宗遗传——无爱无交流。

他们如同无源之潭死气沉沉、了无生机。

而布恩地亚家的女性们却是另一番天地:她们是水、是草,是丛中的花、叶上的露儿,是溪中的水、水中的鱼儿,是空中的云、云下的鸟儿。

她们期望用自己的勃勃生机舞起春风、唤醒百禾,澄清浊潭,催绿千山。

她们或勤俭持家,或趋利避害,或务实创业,她们每个人都为布恩地亚家的运作和延续贡献着自己的力量。

《百年孤独》中布恩地亚家的或与布恩地亚家的命运有密切联系的女性共有十一个。

她们如同布恩地亚家的男性们一样的人以群分物以类聚,她们聚为四条枝干繁茂着布恩地亚的家族之树。

维护家园的母亲们——乌苏拉、圣索菲娅和菲南达

这类女人是家园的维护者,家族的管理者,是家庭得以运转的基石。

乌苏拉·伊瓜朗是布恩地亚家的第一代人,她伴随着这个家走过了六代,是纵贯全书的线索人物。

“在这个人人都想入非非的家里,她极力保持着清醒的头脑。”

乌苏拉勤俭能干,日夜操劳。

她在丈夫沉迷于实验时教子女们如何养活自己,她号召全村妇女反抗丈夫们无意义的迁徙,她发起的糖制小兽生意为小镇带来了最初的经贸繁荣。

她斥停儿子不正确的枪决,她解除孙子不人道的暴行,她阻止女儿对养女婚姻的破坏。

虽然乌苏拉凭借着坚强的意志和罕见的敏锐维持着这个家,她也曾力挽狂澜,但是她却不知道如何医治子孙心灵上的劣根性,结果辛劳成了徒劳。

乌苏拉心有余而力不足,她无法扭转乾坤挽回家族的日趋败落。

乌苏拉有着良好的主观愿望,她无私伟大,但她扮演的仍然是一个旧秩序的维护者,惨遭无情历史的淘汰就是情理之中的事了。

圣索菲娅·德拉佩达是乌苏拉的孙媳妇,她与乌苏拉相似的是吃苦耐劳和任劳任怨,她的个性并不鲜明,更多的像一个家里默默无闻的只知埋头干活的女仆。

而菲南达·德·卡庇奥与前两者在理家的行为方式上有些不同。

菲南达是乌苏拉的曾孙媳妇。

她深受中世纪欧洲陈规陋习的毒害,她的女王梦在现实中破灭后,她决心做布恩地亚家的女王。

她不准家里开门窗,不愿继承好客的传统,不让家人做她认为是不体面的糖兽小生意,她要求全家人在吃饭前必须朗诵玫瑰经。

布恩地亚家在她的影响下确实改变了某些习俗,但是她在抗衡多年后还是向布恩地亚家的传统投了降、缴了械。

超凡脱俗的“天使”们——三个雷梅苔丝

此类女人拥有惊人的美貌超凡的品行。

她们就像不食人间烟火的天使,把清规戒律拒之门外,对世俗的猜疑不屑一顾。

但是她们也如水中月、镜中花一样唯美而虚幻,让人可远看而不可近瞧,可遥想而不可近处。

第一个雷梅苔丝年仅九岁就嫁给了年龄上可以作她父亲的奥雷良诺上校,但是她在婚后立刻变得像个大人一样明理懂行。

她处事圆滑品貌兼优,但是却无辜地成了别人的替死鬼。

第二个雷梅苔丝美若天仙,不染凡俗,与世间的一切格格不入,凡是想冒犯她的人都死于非命。

后来她和被单一起让旋风卷走,升了天。

第三个雷梅苔丝具有现代精神和叛逆气质,但是她在其母亲的打造完美的计划中失去了完美的爱情,从此进入了修道院直到终老。

三个雷梅苔丝都难逃悲戚的结局,温蕴完美的理想在冰冷龌龊现实的中都碰得遍体鳞伤。

看来清雅如天使的女人在世俗的空气中是无法呼吸的,所以她们除了升天就是逃遁。

原欲旺盛的妇人们——庇拉·特内拉和佩特拉·科特

庇拉·特内拉和佩特拉·科特俩虽然不是布恩地亚家族的成员,但是她们的地位不可小觑,她们与布恩地亚家的命运息息相关,没有她们布恩地亚家无法继续。

这类女人的存在体现了人类最基础之本能——性欲,代表着人类最伟大的力量——生殖。

庇拉·特内拉与第二代人霍塞·阿卡迪奥生了第三代人霍塞·阿卡迪奥,还与第二代人奥雷良诺上校生了第三代人奥雷良诺·霍塞。

而这两个人是布恩地亚家第三代仅存下来的成员。没有庇拉·特内拉,布恩地亚家的香火无法延续。

而佩特拉·科特作为第四代奥雷良诺第二的情妇,她的情欲具有奇特的刺激生殖的功能。

她使奥雷良诺第二的养殖场里的动物陷入了无可挽救的疯狂繁殖中,从而为布恩地亚家积累了物质财富,使布恩地亚家的家业得以昌盛。她可谓彼时的布恩地亚家的生命线。

制造乱伦的女儿们——雷蓓卡和两个阿玛兰塔

最后这类女人要么妹兄结婚,要么姑侄通奸,是乱伦的典型。

其实布恩地亚家族第一代人霍塞·阿卡迪奥·布恩地亚和乌苏拉·伊瓜朗就是兄妹结婚,他们是家族乱伦的开始,从那时起这个家族就始终弥漫着乱伦的气息。

第二代人雷蓓卡是布恩地亚家的养女,在初恋情人畏首畏尾时,有着旺盛情欲的她不顾家族的反对与哥哥霍塞·阿卡迪奥结了婚,把人伦的约定踩在脚下。

再看雷蓓卡的情敌、乌苏拉·伊瓜朗的女儿阿玛兰塔,这个老处女一生恋爱过两次,均未成功。

“所有这一切都是她的强烈的爱情与不可战胜的怯弱之间的殊死搏斗,而最后却是那荒谬的恐惧占了上风。”

由于阿玛兰塔作为女人的感情没有得到正常的宣泄,终于变态而至畸形,她开始与她的侄子发生不正常的恋情。

到了第五代人阿玛兰塔·乌苏拉,这是个极具现代感的女性,她集中了布恩地亚家所有女性的优点,她还出国留学接受了西方的先进的教育。

她确实曾给布恩地亚家带来新生的希望,但是她却犯了一个致命的错误——固执地喜爱因循守旧的马贡多,狂热地迷恋摇摇欲坠的大家族。

最不可救药的是阿玛兰塔·乌苏拉在她的侄子即第六代人奥雷良诺·布恩地亚的追求下放开了道德的闸门,让情欲的洪水淹没了自我,让乱伦的风暴摧毁了家业,让罪孽肿瘤即第七代人奥雷良诺丢失了生命,让布恩地亚家族加速进入了历史的故纸堆。

林林总总七代人,恩恩怨怨百年事。

《百对》古诗创作有很好的示范作用,同时为自己的文学理论张目。

在明代古诗选本中还出现了一些有关诗歌批评的重要论题、概念、范畴、术语等。

选评家们或根据自己的创作经验,或透过精深的研究心得,为中国古典诗学开辟了更加广阔的天地。

他们秉承了《文心雕龙》、《诗品》、唐人诗格以来诗歌创作理论,强调汉魏诗歌精神,力主创新,反对浅俗。

古诗评点与《诗品》等纯诗歌理论形态不同,它与作品密不可分,显得生动可感。

明代古诗选本与当时的诗歌创作相辅相成,指导了当时的诗歌实践,显示了理论的实用性与时代精神。

今天谈起明代的诗歌理论,似乎谈得较多的是他们的诗话著作,如李东阳的《麓堂诗话》、杨慎的《升庵诗话》、谢榛《四溟诗话》、王世贞自勺《艺苑卮言》等,其实明代古诗选本中蕴含的诗歌理论也很丰厚,特别是竟陵派的“灵”与“厚”的理论,虽然十分抽象,但是在当时影响很大,集中代表了竞陵派的文学主张,值得我们去探讨。

今天研究明代诗学,必须综合诗话、别集、序跋和诗歌选本,去伪存真,以重要论点作为线索,整合出明代诗学的全貌。

《明代古诗年孤独》是一扇回眸人类历史的窗口,是一面反思人类现实的明镜,是一个展望人类未来的平台。

《百年孤独》是一个人类多元文化的大熔炉,是一次人类品性演变的大盘点。

马尔克斯在这里把拉美人的个性与人类的共性融化在一起,浇铸出一个个栩栩如生的人物,让他们活灵活现,异彩纷呈。

结语

《百年孤独》是马尔克斯精心耕耘的一块拉丁美洲的“独特的天地”。

我们看到了一群群人生活的无奈,开拓的艰难;看到了入侵者的无情和战争的残忍:看到了美丽、光荣、善良、质朴和坚忍:看到了鲁莽、无知、屈辱、兽性和放纵……我们不禁由衷地感激苦心经营这块天地的加西亚·马尔克斯。

因为他让我们深切地体悟到,他是在用《百年孤独》里的男男女女们的悲欢离合警示世人:不要忘记被排除在现代文明之外的、遭遇过无尽苦难和艰辛的、拉美大陆的人类同胞。

他呼唤身处优越的人群以心灵和行动来助援那些还在命运的长河中艰难跋涉、苦苦求索的人们:他呼唤人类社会的彼此谅解和相互同情,希冀人们挽手并肩走出孤独愚昧的泥沼,踏进灿烂文明的天地,使繁衍至今的人类不分优劣不分等级,共同沐浴在民主、平等、自由的阳光下。

作者观点:

本文拟以作家加西亚·马尔克斯的两性观为切口,提炼出《百年孤独》中人物形象的人物群像性。

采用归纳法把《百年孤独》的男性群体分为两大类型,女性群体分为四大类型。

然后通过个案剖析和同类比较,考察不同群体、各类人物的独特性格以及与之相对应的命运走向。

同时挖掘拉美人的个性与人类的共性之融合点及其表现,继而探索作家怎样呼唤着拉美人、乃至全人类由此而何去何从。

参考文献:

(哥伦比亚)加西亚·马尔克斯、门多萨著林一安译茵石榴飘香【M】.北京:三联书店,1987.

刘文尤.拉丁美洲文化概论【M】.上海:复旦大学出版社,1996.

《潞伦比亚》加甄亚·马尔克斯著.黄锦炎、沈国正、陈采译.酉年孤独【M】.上海译文出版社,1989.

(美)贝蒂·弗里丹著.巫漪云、丁兆敏、林无畏译.女性的奥秘【M】.南京:江苏人民出版社,1988.

(美)凯特·米利特著.宋文伟译性政治【M】.南衷:江苏人民出版李主,2000.

(美)约瑟芬-多诺万著.赵育春译.女权主义的知识分予传统【M】南京:江苏人民出版社,2003.

发表评论