因为一口吃的 美国野生浣熊逐渐“宠物”化

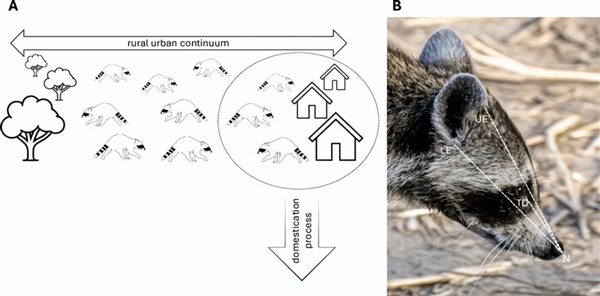

一直以来,动物学家都在告诫民众,不要将看似可爱的浣熊当作宠物饲养,因为它野性未除,还没有被人类驯化。它的“顽劣”,美国居民深有体会,从它的外号——蒙面大盗、狂犬病毒携带者、垃圾熊猫、拆家小能手、食物小偷……就能略知一二。但这恰恰说明,这些小家伙们对人类居住的环境是如此地适应。可能是太安逸了,它们甚至“愿意”褪去“野生”的标签,像猫猫狗狗那样逐渐“宠物化”。2025年10月,《动物学前沿》杂志上发表了一篇文章,研究人员发现居住在美国城市区域的北美浣熊(Procyon lotor)已表现出动物早期驯化的迹象。

主要体现在两方面,一是亲近人类不会立马逃跑或者攻击;二是和野外浣熊相比,居住在城市里的浣熊鼻子长度明显缩短,变得更可爱了,和早期狗狗被驯化成宠物时的情况是一样的。

一般来说,动物驯化要经历圈养、选择性育种等多种方式,但这一次,集中在城市区域的浣熊是自由的,人类没有将它们关起来养着,那它们为何会自我驯化来“迎合”人类?

科学家解释道:可能是因为食物。

自我驯化始于城市垃圾

“哪里有人类,哪里就有垃圾,而动物们都喜欢我们的食物残渣。”

该研究的一个负责人表示,这一切的罪魁祸首就是源源不断的城市垃圾,小浣熊们围绕着城市里的垃圾生活,无意间就将自己“困”在了城市里。

在野外,小浣熊们是需要自己去寻找猎物的,否则就会饿死,但在城市里,它只要翻翻垃圾桶就可以了,人类区域最不缺的就是食物垃圾,而且城市里没有其他大型捕食者,小浣熊很安全。

唯一不好的地方就是城市里到处是人,有各种噪音以及各种不同的环境刺激。

部分地区可以养,要求很严格

想要长期在城市里生活,小动物们得适应这些“刺激”,胆子大、温顺、冷静是必备的品质。

试想,一个动物要是很惧怕人类,看到人就逃跑或者发起攻击,它的下场不会太好,极有可能被过往车辆撞死,或者被鸣笛等噪音吓死,又或者因为总逃跑导致体能消耗过多。总之,生存几率会很低。

所以,能在城市里生活的小浣熊,都是胆子大到敢翻人类垃圾,又足够冷静,能应对来来往往的人类。

科学家认为,就是因为长期处于这种环境之中,促使小浣熊的面相发生改变。

在科学上有一个概念叫驯化综合征,指的是不同种类的动物长期被驯养,会表现出相似的驯养特征,主要体现在体型缩小、头骨变化、脑容量变小、体色变化等方面。

面部比较明显的特征,是耷拉的耳朵和更短更显幼态的鼻子——在我们人类眼中,这种长相的动物,危险系数低,更可爱也更亲近。

这种趋同化的改变,可以用“神经嵴驯化综合征”(NCDS)假说来解释。

恐惧、兴奋,和肾上腺相关,而肾上腺在胚胎时期由一群称为神经嵴的细胞发育而来。性情温和的动物肾上腺素水平较低,相应的神经嵴细胞数量也会比较少或者活性比较低。

而神经嵴细胞功能是很多元化的,它还负责构建面部软骨和骨骼、皮肤色素以及耳软骨,导致被驯化的动物外部特征有相似性。

这次研究,科学家分析了近2万张生活在美国不同地区的浣熊照片,由公民科学收集并上传。

经过严格筛选,并测量照片中“吻部与头骨的比例”,得出的结论是:和野外浣熊相比,城市浣熊的吻部长度缩短了3.56%。

换而言之,美国城市浣熊在适应城市生活时,意外自我驯化朝“宠物”发展,让自己变得更可爱更温顺了。

最后

除了城市垃圾效应之外,科学家认为气候因素也是浣熊改变的原因之一,只是相比较,城市垃圾效应更显著些。

尽管小浣熊已经在自我驯化的路上了,但科学家建议民众不要轻易触摸它,也不要试图饲养它(大部分地区是不允许的),因为完整的驯化过程可能需要数千年,目前还为时过早。

关键是,就算小浣熊最终真的成了宠物,科学家预言,它也是最难“伺候”的那种。“小浣熊可能会兼具猫和狗的性格,它爪子很灵活,可以打开任何东西,比如开门、开锁,因此它会很难管教,也很能拆家,普通人是难以驾驭的!”

言外之意就是,不要幻想小浣熊会给主人扫地、洗衣服了。

<< 上一篇

下一篇 >>