肛垫是什么?自动弹力线套扎术与消痔灵注射有何区别?

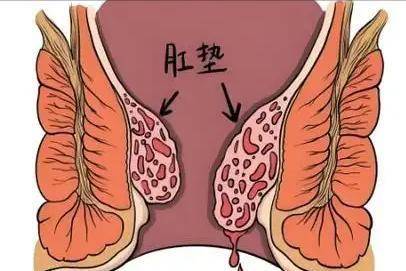

1975年Thomson首次提出了“肛垫”的概念,认为痔是像衬垫一样突出到内腔中的增厚的黏膜下组织,是齿线处的正常解剖结构,他将其命名为“肛垫”, 主要由黏膜、黏膜下血管、固定和支撑肛垫的结缔组织组成。

上世纪90年代,Loder在此基础上提出了“肛垫下移学说”,他认为固定、支撑肛垫的Treitz肌和Parks 韧带松弛、断裂导致的肛垫下移是病理性痔形成的根本原因。

现代肛肠病学在肛垫下移理论上进一步将痔病定义为肛垫病理性肥大、移位及肛周皮下血管丛淤血、曲张产生的局部团块。

因此使下移的肛垫悬吊回缩至生理位置以及尽可能地保留正常地肛垫组织才是治疗痔病的关键所在。

肛垫的解剖及作用

肛垫呈右前、右后、左正中三叶状分布,即母痔区,类似于心脏的三尖瓣, 可协助括约肌维持肛管的正常闭合。

现代医学认为,肛垫的动脉供应主要来自痔中动脉(直肠下动脉)和痔下动脉(肛门动脉),痔上动脉(直肠上动脉)一般不参与。

其中大部分又由直肠下动脉在下行过程中发出的3条分支(截石位3、7、11点)供应,这3条分支又在肛管黏膜和上皮下的其他动脉相吻合,故肛垫的血供主要与直肠下动脉相关。

肛垫内有丰富的动静脉吻合,也称之为“窦状静脉”,是“肛垫的血量调节器”,使肛垫成为像阴茎海绵体一样的勃起组织,有很强的可塑性,可根据窦状血管中的血流量多少来调节自身大小。

各种内外环境的刺激、变化都会影响到其正常的开放和关闭导致调节障碍,造成吻合管扩张、血液淤滞、肛垫下移,从而产生痔病。

此外,肛垫还参与构成了15%的肛管静息压,也使得肛垫具有密封性,对维持肛门自制功能有着极其重要的意义。

肛垫区上皮为柱状上皮与鳞状上皮之间的移行上皮(anal transitional zone,ATZ上皮),是高度特化的感觉神经终末带。

其内具有丰富的感觉神经器,能够敏感地感知到张力和压力地变化,还能精细辨别直肠内容物的性质,是诱发排便感觉中心,对维持正常排便活动有着重要意义。

套扎术的发展历史

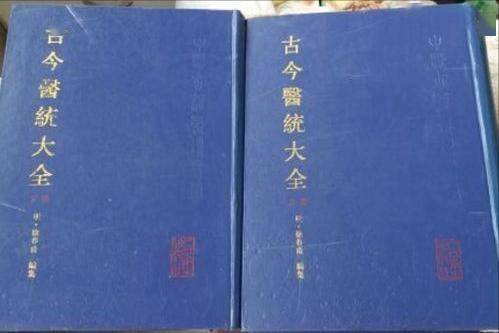

套扎术历史悠久,最早可以追溯到祖国传统医学中的结扎法,首见于《五十二病方》“絜以小绳,剖以刀”,《古今医统大全》中亦有“治外痔有头者,以药线系之”的记载。

其机理主要在于以线代刀,慢性切割,使远端结扎组织经络阻塞、气血不通、逐渐缺血坏死脱落,从而达到治疗的效果,体现了中医学对痔疮治疗的独特见解。

上世纪六、七十年代,黄乃健、陆琦、喻德洪等在Barron 的内痔胶圈套扎疗法上改进先后制成牵拉式和吸引式套扎器套扎内痔,并得到广泛使用。

然而,胶圈套扎也存在着一些局限性,例如由橡胶制造而成的胶圈易发生老化、弹性衰减、术后易滑脱等特性,会导致痔核套扎不牢、组织坏死不全、 创面愈合延迟而引发术后大出血等问题。

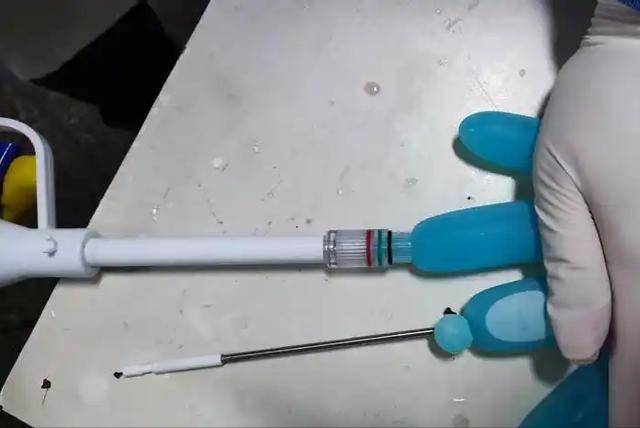

为了克服这些缺点,有教授在胶圈套扎的基础上,采用高分子材料制成的弹力线代替传统的胶圈,研发了自动弹力线痔疮套扎器,大大改善了套扎介质的性能。

弥补了胶圈材质的不足,迎来了套扎疗法的新时代,为内痔的治疗带来了质的飞跃。

自动弹力线套扎术的临床特点

自动弹力线套扎术起源于中医的结扎法,由上世纪的胶圈套扎术改良而来, 弹力线强度高、表面摩擦力大,抽紧弹力线后内孔孔径可视为0,血管闭塞完全。

从而规避了胶圈套扎可能出现的胶圈提前脱落、迟发性大出血等风险,弹力线脱落后愈合瘢痕小,对ATZ上皮损伤小,有助于保护术后精细控便能力。

自动弹力线套扎术通过负压吸引痔核及痔上黏膜,可实现同一平面多点位或多层多点位套扎,大大降低了术后发生肛管直肠狭窄的可能。

脱垂的黏膜又可因弹力线引起的无菌性炎症产生纤维化、增生瘢痕而固定,有效纠正因黏膜脱垂引起的解剖异常,恢复肛垫正常解剖位置,肛垫上提效果明显。

通常弹力线套扎点位根据痔核脱出情况选在齿线上至少1.0cm处,减少了对移行黏膜带(ATZ上皮)的损伤,尽可能地保留了肛垫的完整性。

对肛门结构、功能影响较小,因而术后肛门疼痛、坠胀等并发症较轻。

而且,痔上黏膜或痔组织经由负压吸引、弹力线套扎后,在一定程度上阻断了相应部位痔核的血流供应,有效调节肛垫区血流动力学水平,加快痔核的坏死和脱落,从而加快术后恢复,缩短住院日。但自动弹力线套扎术也有自己的局限性:套扎器的容积有限,痔核过大时则不能完全圈套住整个痔体,阻断血供的效果就不理想,增大了线圈脱落时出血的风险。

消痔灵注射法

痔的注射疗法起源于1869年Mogron使用亚硫酸铁溶液注射到痔核中治疗内痔,随后开始出现新的药物。

根据其作用机理大致可将这些注射药物分为坏死剂和硬化剂,坏死剂指注射后使痔组织发生坏死的药物,硬化剂指注射后产生炎症应答使痔组织纤维化而不引起坏死的药物。

但坏死剂发生术后感染、出血的风险较高,甚至有导致直肠狭窄的可能,故当下临床使用较多的是硬化剂注射治疗。

在祖国传统医学中,宋代《魏氏家藏方》首载了用含砒、矾等腐蚀性较强的化学物组成的枯痔散治疗痔疮,开创了枯痔法先河,明代《外科正宗》总结枯痔散经验,配制了名为“三品一条枪”的枯痔钉。

虽然枯痔法疗效明确,但含剧毒药物且安全性较差,现已很少使用。

为克其不足,20世纪50年代以来,许多医者在枯痔法的基础上,并结合西方硬化剂疗法,发展了中国独特的注射疗法,是中医肛肠五大适宜技术之一。

消痔灵注射液的临床特点

消痔灵注射液是史兆岐教授根据中医“酸可收敛,涩可固脱”、“下可举之” 理论并结合临床经验研制而成的中药成方制剂,具有简、便、廉、效的特点,是理想的组织硬化剂,打开了中医治疗痔病领域的新篇章。

消痔灵的主要成分为从五倍子中提取的鞣酸、明矾(硫酸钾铝),再加上辅助成分(低分子右旋糖酐枸橼酸钠、三氯叔丁醇、甘油等)组成。

五倍子酸涩寒, 具有涩肠止泻、止血等功效,其有效成分鞣酸抗炎、抗渗出、使蛋白凝固、固化组织、促进血管收缩。

明矾酸涩寒,具有祛痰燥湿、解毒杀虫、止泻止血等功效,其主要成分硫酸钾铝中的钾离子可使血管收缩,从而止血,铝离子有较强的无菌性致炎作用,能促进周围组织的纤维化。

其余的辅助成分有推迟机体组织对药液吸收、轻度硬化、止痛的作用。

综上,消痔灵注射后产生的无菌性炎症可使组织纤维化,一方面既可以硬化萎缩闭塞痔区血管,使痔动脉、静脉供血减少,改善局部血流过度灌注,从而使痔核萎缩,症状消失。

还可预防术后出血;另一方面还可以使黏膜层、黏膜下层粘连固定,以达到上提、固定肛垫的作用,取代了Trietze肌的作用,可有效防止痔的复发。

术后常规中医治疗的理论基础 中药熏洗坐浴法

即用中药汤剂先熏后洗再坐浴的方法,该方法是中医治疗混合痔的常见外治法,具有热疗和药疗的双重作用。

古文献中称为“气熨”、“淋洗”等,兼具有药疗和热疗的双重作用,药力直接作用于患处,起到疏通经络、活血化瘀、消肿止痛等作用。

现代医学认为,对肛周疾病术后的患者应用中药熏洗坐浴,不仅可以保持创面清洁,还可改善肛周局部微循环,减轻术后肛门坠胀、疼痛、水肿、 出血等并发症。

促进创面组织愈合,正如陈实功在《外科正宗》中所言:“先熏后洗,诸痔肿痛可消”。

有研究使用的痔瘘熏洗汤剂(方用:芒硝30g、黄柏21g、五倍子21g、花椒18g、 苍术18g、马齿苋15g、蒲公英12g、明矾12g、黄芪15g、乳香9g、没药9g、甘草18g)疗效显著。

方中芒硝、黄柏、五倍子三药共为君,芒硝苦寒,归胃、大肠经,外用清火消肿,有良好的抗炎效果,还可促进新生血管形成,加速伤口愈合。

黄柏外用清热消肿止痛,善清下焦湿热,主要药效成分生物碱、小檗碱有抗炎、 抗氧化应激作用;五倍子酸涩寒,外用清热解毒止血,其有效成分没食子酸可在创面形成一层保护膜。

收敛伤口以促进愈合,兼有广谱抗菌、止痛的作用。 三药合用,共奏清热消肿止痛之功。

方中花椒、苍术、马齿苋、蒲公英、明矾、 黄芪共为臣,花椒外用杀虫止痒,有抗炎、抑菌、镇痛等作用;苍术苦辛,善于燥湿,有抗炎、抗菌、抗病毒的作用。

马齿苋、蒲公英,外用均可清热解毒, 且二者都有显著的抗炎、抑菌作用,有“天然抗生素”之称,马齿苋还可镇痛、 收缩血管,促进伤口愈合。

黄芪甘温,外用可消肿、敛疮生肌,有一定的抗炎和抗黏膜损伤作用;明矾外用清热燥湿止血,有消炎止血之功;六味臣药,助君清热燥湿、收敛止血。

乳香、没药辛苦温,散瘀定痛、消肿生肌,二者联合应用可增强抗炎镇痛效果,共为佐药,助君药、臣药消肿止痛。

甘草外用清热解毒、 祛湿消肿,调和诸药,有抗炎、抗溃疡作用,为佐使药。

全方合用,共同发挥清热燥湿、消肿止痛、止血生肌之功,以促进创面愈合。

<< 上一篇

下一篇 >>