注:忘记历史就意味着背叛。当前, 药品的集采成为了公众瞩目的焦点,然而,药品价格的大幅下降,并未相应地给民众带来安全感大幅增加。“麻醉效果不佳、血压未能降低、泻药无排便作用”等问题,引发了上海政协委员对集采药品疗效稳定性的深切忧虑。同时,有报道称,上海某医院已牵头成立了“国家针刺麻醉临床研究同盟”,致力于将这一濒临失传的技术在全国范围内推广。

互联网每天都给我们推送很多信息,这些信息也许毫无关联,但是当我们不得不同时面对时,极易引发精神的内耗与思绪的混乱。面对这样的纷扰,我们不妨阅读一下原发表在《反朴》上的这篇访谈,归真到历史的视角,重新审视那些曾引发轩然大波的历史事件,以期在纷扰中寻得一份本真与清晰。

本文作者:刘京林、熊卫民。

在那个倡导西医学习中医的年代,作为一线医生的她亲历过针刺麻醉的开刀手术、打鸡血包治百病乃至喝尿疗法等荒诞事件。她的娓娓讲述,为我们还原了一些不为人知的真实细节。作为普通参与者,她的经历和感受发人深省。就像她说的:“我经历过好多荒唐事。当时我没办法,不敢提出异议,只能硬着头皮执行。”惟愿今天中国人能更具备科学精神,让类似的荒唐事不再发生。

受访人 | 刘京林(北京中关村医院退休大夫,以下简称“刘”)

访谈人 | 熊卫民(北京科技大学科技史与文化遗产研究院特聘教授,以下简称“熊”)

访谈时间、地点/方式:2022年1月16日(受访人家中)、2022年1月26日(电话)、2024年1月26日(电话)

2022年1月,我惊悉中国科学技术大学原副教务长、中国科学院原教育局局长任知恕先生已于2020年7月逝世 [1],立即给任先生的夫人刘京林大夫去了电话,并于1月16日去看望并访谈了她。2022年1月26日、2024年1月26日,我又通过电话对刘大夫做了一些补充访谈。

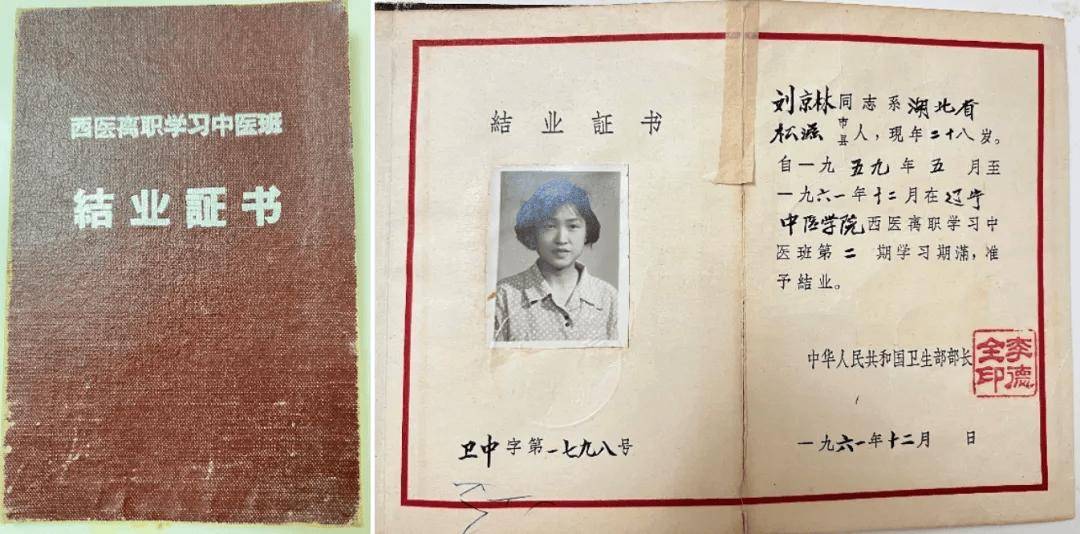

刘大夫1932年生于湖北松滋县,1952年考入中南同济医学院医本科,1955年提前毕业,到辽宁瓦房店市人民医院做外科大夫。1959-1961年,她被安排到辽宁中医学院学中医,出来后先搞中西医结合,后又回到外科。1963年调到北京中关村医院,1987年退休。

图1 刘京林和任知恕(摄于2010年,刘京林提供)

一心做外科大夫

熊:您是哪一年出生?当年学的是中医还是西医?

刘:我于1932年生于湖北松滋,1952年考入中南同济医学院医本科。本来是五年制,1955年突然来了一个政策:卫生部发文,说是为了支援第一个五年计划建设,要让部分同学提前2年毕业,工作两年、完成第一个五年计划后再返校读完剩下的两年。作为学校1952级被动员的两三百同学之一,我不得不服从安排,以“外科专修科”学生的名义毕业。

熊:当时是怎么动员你们的?

刘:学校做了大型的思想动员报告,说好多同志为了革命抛头颅洒热血,现在国家建设需要咱们将5年的本科分两段来念,比起那些同志来,咱们的这点付出又算什么呢?等等。我们年轻人热血沸腾,哪经得起他们的鼓动?也就都服从安排了。现在想起来,当时我们真是幼稚、单纯得很。绝大部分同学都没有提任何要求,就这样被提前分配到了艰苦的边疆地区,譬如说新疆、内蒙、黑龙江。

1955年9月,同学们都分配完离开武汉了,组织上才宣布我和班长的分配决定——留校做行政工作。班长很老练,本人还参与了同学们的分配工作,他从此就留在了学校,而我则死活不同意搞行政——我不喜欢也不擅长做行政工作,坚决要求搞医。我说:“只要是搞医,把我分到哪里去都可以,边疆我都去。”对我的不识抬举,相关的老师都很惊诧。经不住我一再恳求,他们最后还是联系有关机构,对我做了重新分配。直到1955年12月,我才被分到辽宁位于大连附近的一个县级市瓦房店市的人民医院去做外科大夫。

熊:两年后,动员者有没有兑现承诺,让你们这批提前毕业的同学返回同济医学院继续念书?

刘:没有。我希望回来,可1957年下半年开始了“反右派”运动,我们当年的老师有好多被打成了右派,没有谁来管我们这批已送走的学生了。而瓦房店市人民医院则在不久后安排我去脱产学中医。

图2 刘京林在同济医学院学习时的照片(刘京林提供)

被派去学中医

熊:西医学中医?不是应当旧医学新医、传统医学现代医么,怎么颠倒过来了?请您详细谈谈相关情况。

刘:我们国家当时提倡“团结中西医”、“中西医结合”。怎么团结,如何结合?“要西医学中医,而不是中医学西医!”这是中央的要求。1956年还开始了西医学习中医运动 [2]。我就属于被政府安排去学习中医的西医。当时的提法是,“西医不懂中医就是半个医”,要让又红又专的好西医去学中医。我是瓦房店市人民医院送去的第一个去学中医的西医——当时就安排了我一个。

熊:安排您去哪里学中医?

刘:辽宁中医学院。我不是在辽宁工作嘛,组织上就安排我去辽宁中医学院学习。这所学校在沈阳,我在那脱产学了近三年。我的同班同学多为各医院的院长、科主任,像我这样才工作三四年的年轻人只有两个。

熊:让你们西医去学中医,你们愿意吗?有没有抵触情绪?

刘:别的同学内心是怎么想的,我不了解。就我个人而言,最初并无抵触情绪——那时我也就二十多岁,还不太懂事,比较听话。组织让我去学,那我就去学呗。

熊:学起来可有困难?

刘:到学校之后,发现根本就学不进去。书中的字都认得,就不知道说的是啥。中医中的人体结构,如脏腑、气血、经络,多与实际解剖的不同。拿消化系统来说,口腔、食道、胃、十二指肠、小肠、大肠,西医非常清楚。在中医那里,口腔、食道还行,到了胃就有点搞不清楚了。中医讲脾胃,把脾和胃连在一起,中医的脾和西医的脾根本就不是一回事。还说什么中焦、下焦,也不知道它们在哪里。再如肾。西医的肾、中医的肾,有时候是一回事,有时候又不是一回事。西医可没有肾虚之类概念。还有气血。血还好点,有时候还能跟西医统一(但西医没有血虚之类概念),气完全是看不见摸不着的东西。经络、针灸,学习时我们还实习了一个月。经络反正就是背,还好说;针灸,你说哪一个病是真正用针灸给治好的?没有人做过相关的统计研究,多少人被扎好了,或者怎么着了,没有!

我年轻,糊里糊涂,学不懂心里也没多少负担,我们班上那些院长、主任同学,都是高水平的大夫,课听不懂,书读不懂,学到半夜三更,还是学不通。他们焦虑得很,普遍失眠,一宿一宿的睡不着觉,就在走廊里走来走去。不管是解剖学,还是观念、思想方法,中医都和西医对不上号。我们觉得,和西医相比,中医的水平差太多了,可偏偏要让我们去学中医。我们学不通,也很不理解。

图3 辽宁中医学院西医离职学习中医班第二期毕业合影 (摄于1961年12月,刘京林提供)

熊:辽宁中医学院老师的水平如何?

刘:从中医的角度看,应当还可以。当时有这种传说:病人什么都不用说,大夫一摸脉,其病情就全都知道了。我们觉得很神秘,就去问老师,是不是这样,其依据是什么。中医学院的教授说:那是瞎吹的,根本就不可能。中医还是要靠望、闻、问、切多管齐下,才能对病人有一个正确的诊断。

图4 刘京林的结业证书(刘京林提供)

外科很难中西医结合

熊:学完之后您去了哪里?

刘:我还是回到了瓦房店人民医院。辽宁中医学院给我开的材料是让我到大连卫生局去报到,我没去,还是回到了原来的医院。这个医院规模比较大,业务繁忙,很需要医生。我做这个选择,还跟医院的党委书记有关。1957年选人时,院长反对我去,他说:“刘京林是个女同志,让她去辽宁中医学院,她学完之后,一结婚就走了。”党委书记说:“不管男的女的,谁表现好、符合条件就送谁。”在党委书记的坚持下,我才被送去学习。党委书记后来到省里来开会,还特意去看过我。

学出来以后,就不能单纯地搞西医了,要搞中西医结合。我被安排向担任医院副院长的一位老中医学习,治病时用中医、西医联合治疗。中西医结合,内科相对好办一点,外科难办得很。因为外科差不多都是要做手术的,耽误不得。我们有一个针对急腹症的专题(胃穿孔、肠梗阻、阑尾炎这类很急的腹部疾病叫急腹症)。为了这个专题,医院还派我去大连医学院实习了一个月。那里的中医大夫说,阑尾炎可以吃大黄牡丹皮汤之类中药,吃完了就能够好;还有肠梗阻,用中药灌肠就能灌通;胆囊炎、胆石症也能通过吃中药而排出来。印象最深的是那里的女的老中医,她说她的排石汤能让病人把结石排出来。可我们试了又试,一个都没成功过。

实践表明,用中医治疗急腹症,特别不可取。拿最普通的阑尾炎来说,这是很急的病,要是一确诊就动手术,一般一个礼拜就好了,病人可以不留下任何后遗症。要是不手术吃中药(通常开的是双黄连之类清热解毒的中药),多半是本来不很重的炎症加重了,鼓成一个大包,把肠子都粘到一块,还发高烧,然后不得不住院,吃抗菌素动手术。炎症很重,只能等它慢慢吸收后再手术,肠粘连了,手术起来还很不方便,最后少说也得住上一个多月才出院。而且,肠粘连成慢性阑尾炎后,以后还会复发。

肠梗阻也是这样的。西医的原则是,一旦确诊肠梗阻,立刻手术,因为肠道不通很容易引发酸中毒,带来生命危险。可中医用的方法却是灌肠。除非是很轻的那种,灌肠能灌通,可以不出大的问题,多数情况下,中药灌肠都不能解决问题,而会耽误疾病。我后来还写过一篇文章,说没有一灌就通的中药,用中药灌肠,不能很顺利解决问题,而且病人遭受的痛苦也比较大。回瓦房店人民医院后不久,我就遇到了一个紧急情况。有个十来岁的孩子患了肠梗阻。通过X光透视,我发现里头有好多梯形的页面,这说明梗阻的范围比较大,病情严重。我认为应马上动手术。当时外科主任不在医院,我就去请示院长。我跟他说:“灌肠不行,得马上手术。”院长是个内科大夫,他说:“那你是不相信中医!”那个时候,要是被扣上一个“不相信中医”的帽子,可是挺大的罪过。我说:“我不是不相信中医,可这个人不手术就有生命危险。”后来我又说:“您签字不手术。”他是内科大夫,对灌肠也没把握,不肯签字。我说:“你不签字我就要手术,不手术这个病人马上有生命危险。”后来打开这孩子的肚子一看,一根小指头粗的带子把他的肠子给缠住了!我们也不知道那个带子是怎么来的。很可能是他肠内有寄生虫,或者有炎症,慢慢形成一根带子,肠子没被缠住时无所谓,一下缠住了,食物过不去了,肠子就会胀起来,且越胀越紧。我把那根带子铰掉,一分钟都不要他就好了。

熊:您这是顶着压力救了这个孩子的命啊!

刘:总之是我们试过用中药治疗急腹症,发现这么做效果不好。做外科手术,效果好,花钱少,病人损失也小;要是用中药,后果不堪设想。慢慢地,我们基本上放弃用中医药来治疗急腹症了。我们很不愿意用。可以这么说,在外科领域,中医药好像用不上。

熊:也就是说,尽管学了近三年中医,您后来并没怎么用它。

刘:可不是呗。我搞中西医结合时间并不长。县医院病人多得要命,都是要死要活的,外科人手不够,后来还是把我弄回外科了。1963年,我被调到北京中关村医院工作,还一度被安排在中医科,我用中医药治疗过一些慢性疾病,譬如肾炎、肝炎之类,还治好了一些病人。我还用中药治疗过烫伤。比较表浅的,一度、二度的烫伤可以用中药,再重、需要植皮,中药就不行了。用中医药治病,挺费脑子、费时间,效果还不理想,我不愿意做。我学了那么久的中医,基本都荒废了。

图5 刘京林和任知恕的结婚照(摄于1963年,刘京林提供)

给针刺麻醉下的病人开刀

刘:我还经历过一个事件,针刺麻醉,就是用针灸做麻醉开刀。你知道这事吧?

熊:我听说过针刺麻醉。它一度很热,在全国范围内推行[3]。它的效果究竟如何?

刘:当年我们做过。它对部分人有一点效果,可问题是,事先难以判断对什么人有多大效果,更重要的是,有更方便、更安全的化学麻醉方法在。我告诉你,咱实话实说啊,病人通常不愿意接受针刺麻醉,我们医护人员也不想搞针刺麻醉,可当时卫生局有规定,动手术时,必须有百分之几十的针麻——好像是针麻比率必须不少于20%还是25%。要是没完成任务,你就会挨批评。

熊:如此一来,挑谁来施行针麻就成为问题了。

刘:是的。这是很艰难的选择。拿腹部手术来说,我们主要挑身体比较好、肚皮比较薄、年龄稍微大点、对毛主席感情深的贫下中农来做。有一次在海淀医院做胃切除手术,从上面打开一个七八寸长的大口子,把胃切掉一大半,你看那个手术有多大!那个病人是贫农。先给他宣传毛主席的方针政策,还说针麻对身体没有害处,怎么怎么好,让他同意针麻;然后针灸科的人七手八脚给他施行针麻;过了几十分钟,估计针麻开始发挥作用后,我们再给他动刀。手术做了半天,他全忍着。后来他的血压都下去了,你说他疼不疼?术后赶紧给他输液 [4]。

熊:先要动员病人?

刘:病人通常不愿意针麻。做针麻前先要动员他,很多护士、大夫给他做思想工作,安慰他;手术后,也要给他思想上的安慰,总之,医护人员对病人态度特别好。记得有一次在术后病人座谈时,有一位中国科学院的女病人说:“我觉得我这次得病,不是一种痛苦,而是一种幸福。”这当然有夸张的成分,但她应当也确实被抚慰她的医护人员给温暖到了。

我们医生很不愿意用针麻。你知道为什么吗?一个重要原因是,我们也很紧张。化学麻醉,打完麻醉药后,我们会用夹子夹一下病人,问他疼不疼,他不疼,大夫才下刀,对吧?可做针麻,不准问疼不疼。若问,他肯定会答疼。没打麻药,他能不疼吗?大夫只能不问,“呱唧”一刀就下去了。下去之后,如果病人喊疼,通常会局部给他加点化学麻药;如果他不喊,那就不加。还有就是手术时动作尽量轻柔。内脏感觉神经少,病人的疼痛感轻一些,只要手术不大,还是能够完成的。可就算在没出乱子的情况下完成了手术,大夫依然紧张。化学麻醉,病人的肌肉是松弛的;针麻,病人心慌,其肌肉会很紧。病人的肌肉很紧,大夫就不敢轻易动刀,小心翼翼,在精神上也很紧张。

我们不愿意用针麻的另一个原因是,做针麻手术很麻烦。我们用化学药物做局部麻醉,根本就用不着别人,大夫打个局麻自己就做了。全麻的话要加一个麻醉师。如果用针麻,那就需要用到很多人。搞针麻的是针灸科的人,我们做手术,他们针灸科的人来搞针麻。做针麻时,起码得四五个人:需要做很多的辅助按摩,或者给他扎个电针灸,把他的注意力给引开。还有前面说过的,动员病人要费很多口舌;动完手术后,又要派很多人去照顾、安慰病人。总之,做针麻效果不好,而人员成本却很高。

有一回我们医院里有个司机做疝气手术,用的也是针麻。手术是我给做的,当时他没吭气。我觉得他的肌肉不是很紧张,他又没叫,就以为那次的针麻挺成功。不料他回到病房就大哭起来。医护人员害怕了,说小臧大哭,叫我去看。我问他:“小臧,你怎么啦?”他说:“痛死我了!”我说:“疼你干嘛不吭气儿?你说疼我们可以下麻药的。”他说:“落在你们手里,我说管什么用?!”他特别的痛苦,特别的委屈。看到病人痛苦,我们当然会良心不安,这也是我们不愿意用针麻的重要原因。不问病人疼不疼,就一刀子下去,你想我是什么心情?就跟是在自己肚子拉一刀一样,我自己都哆嗦。

尽管实际效果并不好,可当时对针麻宣传得很厉害。最近我在微信上读到一篇文章,一个外国人写的,说他在中国参观了一个针麻的手术,觉得特别的神奇,特别佩服我们不用麻药,用几根针就能开刀。

熊:当年我们这么宣传、展示,人家也就信以为真了。

刘:也有真的。当手术比较简单,病人身体条件比较好时,还是可能用针麻来做的。鉴于上级对医院有要求,至少百分之多少要用针麻,卫生局还来检查,有一部分病人确实是用针麻做完了手术。这些手术并不是个个都失败。较多的是在针麻之外再加局麻,或者从静脉给他一点麻药。

总之,有一段时间针麻很盛行。那些老实巴交、不知道真实情况的人,听医护人员说针麻对身体没有害处,还怎么怎么好,就忍着痛接受了针麻。很快,不愿意忍耐的病人越来越多。他们明确提要求:“我跟你讲,针麻我不干啊!”大夫也不愿意看到病人痛苦。慢慢地,上面也不怎么来检查,大夫们也就不做针麻手术了。

熊:卫生局百分之几十的手术要用针麻这个规定,是什么时候废除的?

刘:没有正式废除,后来不了了之。大夫不爱做,病人也不接受,上面也不来查,就不了了之了。也没有做个总结,说针麻的效果怎么样,百分之多少能够用针麻,百分之多少不能用,失败的多少,成功的多少,没有做过总结,不了了之。

熊:到何时停做的?

刘:不记得了。从什么时候开始的我都记不太清了。

熊:大推广应当在“文革”期间。

刘:我们做针麻应当是在“文革”之中。记得在做每一个手术之前,都要念一段毛主席语录:“下定决心,不怕牺牲,排除万难去争取胜利”,最后说“战斗开始”。搞得我们好紧张!

熊:谁念?是医护人员念,还是病人念?

刘:病人不念,我们这帮干活的医护人员念。针麻是“文革”当中推广开来的,很可能“文革”一结束,就不用针麻了。没有人来强调,没有人来查,它就自消自灭了。

打鸡血风

熊:我近年来在做一些医药史有关的题目,还有一些问题想向您请教。您听说过组织疗法风吗?

刘:不了解。这种风是不是发生在我念书的时候?工作后我没有用过组织疗法,连听都没听说过。

熊:打鸡血运动 [5]呢?

刘:听说过。中关村医院还成立过一个专门打鸡血的门诊部,是针灸科的人搞的。病人自己抱着公鸡过来,医护人员给人打鸡血。记得中国科学技术大学有一个叫石书栋的行政人员,他母亲犯有哮喘,他带他母亲来打过鸡血。当时说打鸡血包治百病,可我没见打鸡血真治好过什么病。一段时间后,有位病人在打了一针鸡血后突然休克,幸亏抢救得及时,否则他就死掉了。医生们害怕,打鸡血门诊就收摊了。

熊:医生或者护士乐意给人打鸡血吗?

刘:打鸡血肯定不科学。因为鸡本身有没有病、鸡血里面有没有微生物都不好说。不经消毒,把鸡身上的血直接往人身上打,这是挺冒险、挺荒唐的事。

熊:这种危险,受过训练的医护人员应当都清楚啊。当时你们讨论过这件事情没有?

刘:当时只觉得打鸡血挺热门的,然后它就过掉了,像一阵风一样。这个事情是针灸科主持的,我们外科有自己的事情忙,对这件事不参与,也不打听。你要感兴趣,我可以找医院问针灸科那位负责的老同事的电话,你再直接跟她谈 [6]。

卤碱疗法等其他民间疗法

熊:打鸡血风过掉后,又出现了卤碱疗法风。

刘:我知道这阵风,但我们中关村医院没做过,我也因此对它了解不多。卤水有毒,《白毛女》的杨白劳就是喝卤水自杀的。用卤水来治病,肯定不成立。听说有人因为喝卤水而中了毒。这阵风散去,估计跟卤水治不了那些病,反而导致很多中毒事件有关。

熊:当时还流行过甩手疗法、喝水疗法。

刘:这些都属于民间疗法,无需到医院来施行。我们中关村医院的内科做过放松疗法。医护人员让病人躺在床上,叫他们放松:头部放松,眼睛放松,耳朵放松,手放松,从上到下这么喊,做半个钟头,一天来上几次。他们有没有教人做过甩手疗法或气功疗法,我就不太清楚了。印象深刻的是,我退休之后,老年科协曾经找了个人来做报告,介绍喝尿疗法,那人还当众喝尿,然后还成立尿协。尿是人体排泄物,里面是代谢废物,有的还含毒素。这种所谓的疗法根本就不成立。喝了尿之后有人病情加重了。然后,尿协解散了,等于说这个疗法被正式否定了。

熊:您是哪一年退休的?

刘:我55岁退休,那应当是1987年。我肛肠科手术上有创新,当时还出了点名。我退休之后,医院遇到这类手术时,有时还是会请我来做。譬如,有一次海淀区的邵区长来动手术,医院就把我请了回去。

不要那么着急宣布成功

熊:听您谈了多种有时代和地方特色的疗法或药物,总的感觉是,它们未必全无效果,但远不及西方现代医学安全、方便、便宜。我们衡量某种药物或疗法的效果,重要的不是拿它跟不用药、不治疗做比较,而是拿它跟安慰剂做比较,跟市场上已有的药物或疗法做比较。如果试验的药物或疗法只有安慰剂效应,或者在安全、便宜、方便等方面远不如市场上已有的药物或疗法,那它就不值得推荐。不是说中药灌肠、针刺麻醉等不能研究、不能试验,而是不要那么着急宣布成功、胜利,更不要以政治运动的方式来强行推广。多做严谨的研究,等所研究的药物或疗法疗效稳定了,提升了,超过竞争对手了,就可以上市了。只要它们有市场竞争力,好东西会不胫而走,自然流传开来,根本无需动用行政力量来推广。连适应人群、疗效、作用原理等都没有弄清楚,连竞争对手的疗效也远远没有达到,就去自吹自擂,强行推广,是非常荒唐、很不明智的。不但没能做到救死扶伤,还带来人道主义问题等,推广者自己的声誉也会降低。

刘:是的。回想起来,我经历过好多好多的荒唐事。当时我没办法,不敢提出异议,只能硬着头皮执行。现在我已经90多岁,无所谓了,就跟你说说。惟愿从上到下,中国人的科学文化水平能有大的提升,这类荒唐事情能够不再发生。

注:本文标题为编者所加。原题为《我亲历的医药领域的一些争议事件——刘京林大夫访谈录》。)

注释

[1] 任知恕(1924-2020)先生的人生可参见:任知恕,熊卫民.我所参与的中科院人事和教育工作[J].江淮文史,2017(04):95-107.

[2] 详情可参阅:黄永秋.建国初期西医学习中医运动的研究(1955~1959)[D].广州中医药大学硕士论文,2006年.

[3] 详情可参阅:罗元生.“针刺麻醉”出台的前前后后.党史纵横.2019(11):30-33.

[4] 接受过针麻手术的一些病人的自述也能与此相印证。譬如李振升.亲历针刺麻醉切阑尾.工会博览.2020(11):59.

[5] 详情可参阅:张雲涵,熊卫民.“鸡血疗法”的医学研究始末.中华医史杂志, 2020,50(4) : 214-224.

[6] 刘大夫帮笔者找到了那位针灸科的老同事,笔者也联系了她。可她顾左右而言它,不肯正面回答笔者的相关提问。

发表评论