“串子”是怎么激怒你的 终于有研究说清楚了

不知道你有没有发现,在弹幕和评论区里,总能看到一些所谓的“串子”。什么是串子呢?

举个简单的例子,比如某个人讨厌 A 游戏,Ta 会假装自己是这款游戏的忠实粉丝,然后去别的游戏直播间里发一些令人反感的弹幕,比如“我们 A 游戏玩家可不会玩这种无脑的游戏”,从而让其他人对该游戏及其玩家群体产生负面印象。

很多人都对互联网上的串子深恶痛绝,那么,这种行为的原因到底是什么呢?当我们碰到时,又该如何应对呢?

“串子”多少有点反社会

在网络上,很多人将“串子”或“反串”叫作一种“高级黑”,原因就在于这种方法与常见的“网络喷子”很不一样,他们的表达方式不是直接辱骂,而是一种“栽赃陷害”,即试图通过挑衅和引战来招黑。

从网友们发现的串子行为来看,常见的表现形式有以下三种:

· 拉踩式:通过刻意抬高 A 目标,同时贬低 B 目标,以此来为 A 目标“拉仇恨”,比如“A 这么好,我想不明白你们为什么要用 B?”

· 捧杀式:用夸张和极端的言论来夸 A 目标,让别人觉得 A 的粉丝群体都很不理智或素质很低,比如“A 就是天下第一,不接受任何反驳,任何说 A 不好的都是眼红!”

· 假中立式:假装自己是客观中立的第三方,却用有偏向性和挑衅的语言来为 A 目标说话,比如“平心而论,A 就是比 B 强,这没什么好争的。”

在社会心理学中,这被定义为一种反社会行为(Antisocial behavior),类似于直接的辱骂、仇恨和骚扰等,其意图是想要通过这种间接的方式来损害特定目标的声誉。

在一篇香港科技大学(广州)的几位研究者发表的论文中,研究者专门研究了这种反串行为,他们花了 1 年多的时间收集了 270 万场直播的弹幕数据,共计 36 亿条聊天消息,并通过一个准确率高达 95.5%的 AI 模型从中识别出了大约 13 万条“反串黑”消息。

结果发现,串子几乎遍布各个直播领域,最常见的针对对象就是游戏(尤其是具有对抗性的电子竞技游戏)、主播、体育和娱乐。

同时,研究者还发现,常通过反串来攻击特定对象的人,往往平常在网络上表现出来的负面情绪比例就更高,更容易发表一些生气和不满的言论。[1]

这其实很符合社会心理学中的挫折-攻击理论(Frustration-Aggression Theory),该理论认为挫折是引发攻击的主要因素,会导致人们处于一种预备攻击的情绪状态,当环境中出现攻击性线索时就会引发个体的攻击行为。

但是这种攻击行为不一定会直接指向挫折源,而是会转移到其他无关对象身上,即转移攻击(Displaced aggression),也就是俗话说的“泄愤”。[2]

有研究发现,那些喜欢在互联网上冒犯和攻击他人的个体往往具有较强的黑暗三联征特质(Dark triad),包括马基雅维利主义(即喜欢算计和操纵他人)、自恋和精神病态,并且情感共情能力也较差。[3]

这样的人往往在性格上比较不友善,人际关系也比较差,在遇到困难时倾向于使用不成熟的心理防御机制(比如否认自己的错误或推卸责任等),一旦受挫就会迅速产生不满情绪。[4]

所以,从这个角度来说,串子有可能是特别讨厌某个对象,也可能只是他们在日常生活中就积累了较多的不满情绪,而在网络上当串子攻击他人就成为了他们发泄情绪的一种方式。

串子是如何给网络环境“下毒”的

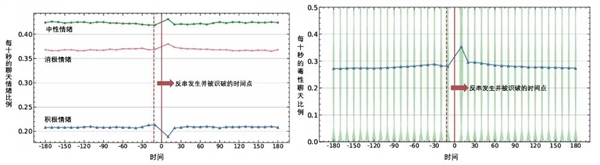

在我们前面提到的香港科技大学的研究中,还提到了一个很有意思的现象:当直播间里出现串子时,看起来大家都在积极地发弹幕聊天,一副很热闹的样子,但是仔细分析他们的聊天内容就会发现,其实大家只是在发重复的消息“刷屏”,而且弹幕里的负面情绪激增,是一种堪称“毒性”的聊天氛围。[1]

图源:参考文献[1]

“串子”是怎么激怒你的 终于有研究说清楚了

从心理学来说,串子污染互联网聊天环境的方式主要有以下三种。

引发对抗情绪:从串子的典型言论可以看出,他们很喜欢动辄就将个人的喜恶强加到整个群体上,这其实很容易引发不同玩家或粉丝群体的对抗情绪。

社会认同理论(Social Identity Theory)认为,一个人的自我概念和价值感在一定程度上来源于其所属的群体成员身份,比如某支球队的粉丝会为了这支队伍夺冠而感到兴奋和自豪。

反之,当人们感到所属群体的声誉受到侮辱或威胁时,就会产生一种群际威胁感(Intergroup threat),这时候人们会感到强烈的愤怒和反感,很想要和对方理论,甚至攻击对方。[5]

所以,有串子出现的聊天环境里往往充斥着不同玩家群体之间的相互攻击,这样的聊天氛围自然是很不愉快的。

用负面信息“带节奏”:心理学里有一个现象叫作负面偏差(Negativity bias),指的是与积极信息相比,人类对负面信息有更高的敏感度、更快的加工速度和更深的记忆。[6]

正所谓“好事不出门,坏事传千里”,正是因为负面偏差效应的存在,负面信息在人群中的传染力也会更强。

而串子在网上说的话往往比较负面和极端,这种表达方式比温和的评价更容易被人们注意到,也更容易激起人们的强烈反应,所以串子经常会带起一些本不存在的节奏。

刻意制造社会偏见:生活中存在着各种各样的刻板印象,这源自于一种社会分类(Social categorization)的机制,即大脑为了减少认知负担、快速作出判断,就会根据有限的线索(比如惯用表达、喜好标签等)迅速地将他人划入某个群体中。

但是这也带来了一定的副作用,因为大脑只根据片面的信息就快速作出了判断,难免会出现偏差和错误,所以我们会发现刻板印象有时候也是一种偏见。

串子其实就是利用了这种认知机制,他们只需要学会几句圈内话,给自己打上几个标签,就能成功伪装成某类群体,在网上到处给这类群体招黑。然而,在互联网上本就很难判断一句话的真假,当网友们看到串子的恶劣言行后,就很容易误以为“这类群体就是这么招人烦”,也就是形成了一定的偏见。

4 个方法克制串子

看到这里,相信大家已经明白,串子的本质就是利用伪装和制造偏见来挑起负面情绪和冲突,那么我们怎样才能有效地克制串子,维护和谐良好的互联网环境呢?

下面,我们就为大家提供 4 种能够有效克制串子的方法。

1检查是否符合串子的典型特征

我们前面提到了很多串子的典型特征,比如他们常见的表达方式和行动模式等,所以,我们首先可以做的就是检查他们是否很像一个串子,比如可以问自己几个小问题:

· Ta 是不是在拉踩、捧杀,或假装中立?

· Ta 说的话是不是过于夸张和极端?

· Ta 是否在刻意模仿某个群体?

· Ta 是否突然冒出来发表一些过激言论,像是在故意挑拨?

2保持“个体不等于群体”的意识

心理学研究指出,刻板印象是一种自动激活的心理过程,而只要人们注意到这个自动化的心理过程,就会对当前的事件变得更加谨慎和深思熟虑,从而减少刻板印象的影响。[7]

所以,我们可以用一些避免以偏概全的表达,来提醒自己或其他人不要被串子影响,比如:

· 这人的说法只代表 Ta 自己。

· 大家不需要因为一个人的言行而否定整个群体。

· 这看起来像是在故意挑事儿,不必当真。

3用暂停启动大脑的“冷系统”

心理学认为,我们的大脑在自我控制时有两个截然不同的系统,一个是情绪化的“热系统”,它的作用是为了让我们在危险情境下能够快速作出反应,但它也会让人比较容易冲动行事,另一个则是认知化的“冷系统”,它负责理解、反思和自我调节,虽然这个系统的反应比较慢,但是在行动时考虑会比较周全。[8]

当我们看到串子的挑衅就下意识地想反驳时,就是启动了情绪化的热系统,让人一下子就踏进串子的陷阱里。

而我们要做的也很简单,就是先不要回击,暂停 3-5 秒或者深呼吸 3-5 次,就能让负责理性思维的冷系统重新占据主导,让自己采用正确的方式来回击串子。

4拒绝被无意义的冲突消耗

很多人在网上遇到串子时,第一反应往往是想要怼回去。但问题就在于,串子从来不在乎你说的有没有道理,他们不是要找人理论,而是来带动消极情绪、制造混乱的。而只要你参与争吵,你的注意力、时间和情绪就已经在被对方牵着鼻子走了。

所以,所谓“认真你就输了,生气你就输惨了”,对付这些互联网毒瘤最有效的反制方式不是去激情对线,而是拒绝被这种无意义的冲突消耗自己,比如直接屏蔽和拉黑、利用平台机制进行举报等,然后将注意力放回到自己想看的内容上。

在网络世界里,刻意挑衅和无意义的争吵总是源源不断,但是我们每个人的注意力和情绪能量都是有限的,没必要将它们浪费在一个不认识也不值得的人身上。

与其被这些人影响自己一整天的心情,不如专注于自己感兴趣和有价值的事情上,而这其实也是一种成熟的自我保护方式。

“串子”是怎么激怒你的 终于有研究说清楚了

参考文献

[1] Wei, Y., He, J., & Tyson, G. (2025). Understanding Fanchuan in Livestreaming Platforms: A New Form of Online Antisocial Behavior. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 9(7), 1-31.

[2] Bushman, B. J., Bonacci, A. M., Pedersen, W. C., Vasquez, E. A., & Miller, N. (2005). Chewing on it can chew you up: effects of rumination on triggered displaced aggression. Journal of personality and social psychology, 88(6), 969.

[3] Sest, N., & March, E. (2017). Constructing the cyber-troll: Psychopathy, sadism, and empathy. Personality and Individual Differences, 119, 69-72.

[4] Kaufman, S. B., Yaden, D. B., Hyde, E., & Tsukayama, E. (2019). The light vs. dark triad of personality: Contrasting two very different profiles of human nature. Frontiers in psychology, 10, 438704.

[5] Mackie, D. M., Devos, T., & Smith, E. R. (2000). Intergroup emotions: Explaining offensive action tendencies in an intergroup context. Journal of personality and social psychology, 79(4), 602.

[6] Rozin, P., & Royzman, E. B. (2001). Negativity bias, negativity dominance, and contagion. Personality and social psychology review, 5(4), 296-320.

[7] Monteith, M. J. (1993). Self-regulation of prejudiced responses: Implications for progress in prejudice-reduction efforts. Journal of personality and social psychology, 65(3), 469.

[8] Metcalfe, J., & Mischel, W. (1999). A hot/cool-system analysis of delay of gratification: dynamics of willpower. Psychological review, 106(1), 3.

策划制作

作者丨ACC心理科普

审核丨杨小洋 四川师范大学心理学院副教授 中国老年学和老年医学学会老年心理分会副主任委员 中国心理学会老年心理专委会委员